ここは、最近私が買ったおもちゃ(主に男児キャラクター玩具)のなかで、気に入ったものを紹介するページです。

熱線怪獣グライム ほえるケツァルコアトルス 宇宙獣トリゲロス 機械巨像ギヴァス UAFカネゴン ヒートレイブレスゴジラ HGXプリズ魔 ガッツファルコン 自作オール戦隊ギア ゼンカイオー 電気羊 キングジョーストレイジカスタム 猫戦シャー 西肥バス貯金箱 COLOSSAL MEGAZORD ワイルドジュウオウキング改 SKY SHOOTER BATWING NECA1/4エイリアン ライオンハオー NECAゴジラ2014 ナイフヘッド・カイジュウ 水陸両用ウルトラマン スヌーピースクールバス ガイアユニクロン プライム・サウンドウェーブ 仮面ライダーメテオ ブラックアラクニア 仮面ライダーアクセル ファングメモリ リボーンズガンダム UFOディスク インターアクションEVE 仮面ライダーキバ飛翔態 Lightning Storm McQueen 装甲車輪ゴローダーGT DXフォンブレイバー7 DX炎神合体エンジンオー DXキバットベルト おしゃべりトミカ マックィーン HDMウルトラホーク1号 アルティメットバンブルビー DX仮面ライダー電王 磁力怪獣アントラー フレイムサイクル ダークカブト ズバーン Davy Jones ドリルアングラー ダッシュアルファ シュープリーム コング マックスギャラクシー 貝獣ゴーガ ダッシュバード1号 グリーバス将軍ベーシック リバースコンボイ DXダース・シディアス エクスプラスのウルトラマン ミステリオ MIAアッシマー 動物ソフビ人形カバ サイドス グリーバス将軍12インチ 幻星獣ライゼロス 岩石怪獣ゴルゴス

ウルトラマンオメガの第一話に登場した怪獣で、当初は買うつもりはなかったのですが、劇中での活躍を見て欲しくなって購入しました。通常のソフビ怪獣より大きくギミックの付いたウルトラ怪獣アドバンスのひとつで、頭の付け替えで四足歩行と二足歩行状態が再現できる仕様でしたが、差し替え変形は変形と認めない派なので、首に針金を入れて、どちらの状態にも頭を動かせるよう改造しました。

ウルトラマンオメガの第一話に登場した怪獣で、当初は買うつもりはなかったのですが、劇中での活躍を見て欲しくなって購入しました。通常のソフビ怪獣より大きくギミックの付いたウルトラ怪獣アドバンスのひとつで、頭の付け替えで四足歩行と二足歩行状態が再現できる仕様でしたが、差し替え変形は変形と認めない派なので、首に針金を入れて、どちらの状態にも頭を動かせるよう改造しました。また、四足歩行状態では前足が短くて、地面に着かせると頭が下を向いてしまうので、尾におもりを入れて、前足を着かなくても膝立ちで上半身を上向きにできるようにしています。 < 膝立ち状態> 凝ったデザインの怪獣なので、もっと関節の動く玩具で発売されたら面白かったと思います。 令和7年7月12日 Amazonから到着 |

映画「ジュラシック・ワールド復活の大地」公開の一月前にマテルから一斉に発売された公式商品のひとつです。これまでも翼竜の商品は発売されていましたが、この商品の特徴は、地上形態から飛行形態へスイッチ一つで翼を広げて変形するところです。

映画「ジュラシック・ワールド復活の大地」公開の一月前にマテルから一斉に発売された公式商品のひとつです。これまでも翼竜の商品は発売されていましたが、この商品の特徴は、地上形態から飛行形態へスイッチ一つで翼を広げて変形するところです。ケツァルコアトルスの画像を検索すると、地上に降りている状態で人間と大きさを比べているものがいくつも出てくるのですが、それを再現できる玩具はこれまでほとんどなかったので、喜んで買いました。バンダイのプラノサウルスのプテラノドンでは翼の差し替えで両形態を表現していましたが、きちんと変形できるものは初めて見たように思います。 ワンタッチ折り畳み傘のような仕掛けで翼が変形するのですが、それ以外にも、変形の都合で上下に大きく、左右にも少し手で動かせる頭に付いている嘴が、背中のスイッチ操作で開閉するのも凝ったギミックだと感心しました。 令和7年6月29日 Amazonから到着 |

ウルトラ怪獣アドバンスで、頭と角の交換で角の数が異なるゼロゲロスからトリゲロスまでの4形態が再現できます。モノゲロス&ディゲロスとして発売された当時は、モノゲロスが単に腰を屈めただけに思えて魅力を感じなかったのですが、放送終了後にフィギュア王に掲載されたデザイン画を見て考えが変わりました。デザイン画ではモノゲロスは四つ足怪獣で、直立したディゲロスと全く異なる印象になるコンセプトが面白いと思い、安くなっていたものを購入しました。

ウルトラ怪獣アドバンスで、頭と角の交換で角の数が異なるゼロゲロスからトリゲロスまでの4形態が再現できます。モノゲロス&ディゲロスとして発売された当時は、モノゲロスが単に腰を屈めただけに思えて魅力を感じなかったのですが、放送終了後にフィギュア王に掲載されたデザイン画を見て考えが変わりました。デザイン画ではモノゲロスは四つ足怪獣で、直立したディゲロスと全く異なる印象になるコンセプトが面白いと思い、安くなっていたものを購入しました。デザイン画は、見る方向によって印象が変わるよう色彩も凝っているので、それを参考に塗り直しました。その時感じたのですが、この商品はデザイン画ではなく劇中の着ぐるみを基に造形されていて、箱の説明でもモノゲロスの時は前傾姿勢にするよう記載されています。上半身が水平になるくらい前傾できればまだしも、そうすると前に倒れてしまうので、写真のように四つ足にしてしまった方がコンセプトにかなっていると思います。劇中では上半身を水平にするときに足を大きく広げて踏ん張っていたので、人間が無理して屈んでいる感が強く印象が悪かったのです。 ウルトラマンアークでは、他にもザディーメという四つ足から直立すると姿が変わって見える怪獣が登場しており、監督はこういうギミックが好きなのでしょう。このように怪獣の表現について様々な試みをしている点では面白い番組だったと思います。 令和7年3月5日 Amazonから到着 <ゼロゲロス> |

ウルトラ怪獣アドバンスのひとつとして発売されたソフビです。上半身が回転してモードチェンジするギミックに惹かれて購入しましたが、グラップルモードの上半身の色が劇中と異なり違和感があったので塗り直しました。当初はグラップルモードの胸を黒く塗って全身のラインに墨入れして完成のつもりだったのですが、はみ出した墨入れの絵具が取れなくなったので、ほぼ全面を塗装することになってしまいました。

ウルトラ怪獣アドバンスのひとつとして発売されたソフビです。上半身が回転してモードチェンジするギミックに惹かれて購入しましたが、グラップルモードの上半身の色が劇中と異なり違和感があったので塗り直しました。当初はグラップルモードの胸を黒く塗って全身のラインに墨入れして完成のつもりだったのですが、はみ出した墨入れの絵具が取れなくなったので、ほぼ全面を塗装することになってしまいました。劇中の着ぐるみは前後の頭が離れていて、モードチェンジの際は上半身を回転させるだけでなく、上半身の角度も変わっているように見えますが、この商品は回転だけでモードチェンジできるよう、上手にまとめられていると思います(もしかしたら、玩具の方が元デザインに近いのかもしれませんが)。 この商品は塗装は簡素ながらもディテールは細かく入っており、良い玩具だと思いますが、せっかくのロボットなので、できればキングジョーストレイジカスタムのような硬質のプラスチックでできた玩具として発売してほしかったと思います。 令和6年9月21日 ヤマダ電機で購入 <全身> |

ウルトラアクションフィギュアの怪獣は、いくつか買ったことがあるものの、劇中での派手なポーズの印象がないためかアクションフィギュアとしては楽しめませんでした。例外はキングジョーで、材質の色調、関節の可動域や硬さの設定など、全体のバランスが良く、手軽に遊べる良いものだと感じていました。

ウルトラアクションフィギュアの怪獣は、いくつか買ったことがあるものの、劇中での派手なポーズの印象がないためかアクションフィギュアとしては楽しめませんでした。例外はキングジョーで、材質の色調、関節の可動域や硬さの設定など、全体のバランスが良く、手軽に遊べる良いものだと感じていました。そして、このカネゴンが発売されたのですが、それ以上に良いです。太い髭やゆがんだ眼から察するに、発売日に放映されたウルトラマンアークに登場したカネゴンの商品化だと思われますが、劇中のカネゴンもウルトラQのものに似せて造られているし玩具としてのデフォルメもあるので、一般的なカネゴンの玩具と考えても良いと思います。左胸のメーターの上にでこぼこした造形があり、なんだろうと思ってウルトラQを見返すと、確かにポケットのフラップのような物が付いており、長い間気が付かなかったことが情けなかったです。 カネゴンはウルトラQの時から走ったり座ったりコミカルに動いていたので、アクションフィギュアにぴったりの怪獣です。劇中では中の人の膝から下だけで関節のない短い足にも膝関節を仕込んであり、着ぐるみではない怪獣のアクションフィギュアとして真面目に造っていると感じました。 令和6年8月31日 ヤマダ電機で購入 |

|

東京マルイのラジコン初代ゴジラと比べるとやや小さい(それでも高さ30センチはあります)し造形もリアルではありませんが、そのぶん左右旋回はきちんとできるし、歩行時は足の動きにシンクロして足音が鳴るなどラジコン玩具としてはこちらの方が良くできていると思います。なにより、その名のとおりヒートレイブレスを吐くことができるのが嬉しい。コントローラーのヒートレイボタンを押すと、劇中同様の効果音とともに尻尾から背中までLEDが順に点灯していき、上半身を振りながら赤いヒートレイブレスを吐きます。水の霧ですが、口の中の赤いLEDで照らしてヒートレイらしくしています。

東京マルイのラジコン初代ゴジラと比べるとやや小さい(それでも高さ30センチはあります)し造形もリアルではありませんが、そのぶん左右旋回はきちんとできるし、歩行時は足の動きにシンクロして足音が鳴るなどラジコン玩具としてはこちらの方が良くできていると思います。なにより、その名のとおりヒートレイブレスを吐くことができるのが嬉しい。コントローラーのヒートレイボタンを押すと、劇中同様の効果音とともに尻尾から背中までLEDが順に点灯していき、上半身を振りながら赤いヒートレイブレスを吐きます。水の霧ですが、口の中の赤いLEDで照らしてヒートレイらしくしています。このゴジラが登場する映画(「ゴジラ×コング 新たなる帝国」)は、いかにもアメリカの子供向け映画の造りで、面白いとは思えませんでしたが、この玩具が発売されたということで、存在意義があったと思います。 令和6年6月30日 豆魚雷から到着 |

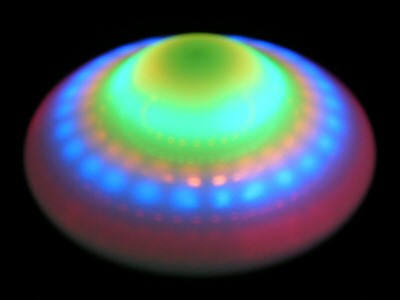

全4種1回500円のガシャポンで、欲しいのはこれだけというなかで、初めて見付けた際に田舎では二度と買えないかと思い、3回回してゲットしました。

全4種1回500円のガシャポンで、欲しいのはこれだけというなかで、初めて見付けた際に田舎では二度と買えないかと思い、3回回してゲットしました。本来はルミナスユニット3個を入れて発光させるように作られているのですが、そうしても劇中の発光を再現できるとは思えないので、この写真は下からLEDで照らしています。 令和3年9月26日、高島屋でGET |

番組開始前から雑誌やネットでハイパーモードへの変形が紹介されていたので楽しみにしていた商品です。劇中では過剰なほどの墨入れがされているようなので、これも墨入れしています。

番組開始前から雑誌やネットでハイパーモードへの変形が紹介されていたので楽しみにしていた商品です。劇中では過剰なほどの墨入れがされているようなので、これも墨入れしています。触った感触では関節の渋みの調整がちょうど良く、丁寧に設計されていると感じました。しかし、私の買ったものは右翼がすっきりと変形できず、アームがピタっと収まらなかったので、どうしてだろうと不思議に思っていました。墨入れのついでに分解してみると、回転ジョイント内のスプリングが奥まできちんと入っておらず、組み直すとすっきり変形できるようになりました。 各部にまだ使われてないジョイントがあり、これから、ナースデッセイ号やパワーアップパーツとの合体が期待されます。劇中でも長く活躍してほしいと思います。 令和3年7月10日、トイザらスで購入 |

ブルーレイのおまけのセンタイギアオール戦隊レッドは、ギアトリンガーに入れると全戦隊の名前が聞けるという特別なギアなのですが、ギアのために買うには高価すぎます。ギアの凹凸が同じなら同じ音声が聞けるので、手持ちのガチャガチャのダブりギアから作ってみました。ダイレンジャーギアの表とガオーンギアの裏を合わせると、3つの凸を切り取るだけで完成です。

ブルーレイのおまけのセンタイギアオール戦隊レッドは、ギアトリンガーに入れると全戦隊の名前が聞けるという特別なギアなのですが、ギアのために買うには高価すぎます。ギアの凹凸が同じなら同じ音声が聞けるので、手持ちのガチャガチャのダブりギアから作ってみました。ダイレンジャーギアの表とガオーンギアの裏を合わせると、3つの凸を切り取るだけで完成です。令和3年5月5日 作成 |

ジュラガオーン、ブルマジーンの2セットに分けて発売されましたが、4体それぞれが機界変形し、組み換え合体ができる。合体時の音声も派手で面白く、4体そろえると満足度が高い商品です。ソフビのゼンカイザーを足せば戦隊5人を並べられるのもうれしいところ。近年の戦隊ロボのなかでは力の入った商品だと思います。

ジュラガオーン、ブルマジーンの2セットに分けて発売されましたが、4体それぞれが機界変形し、組み換え合体ができる。合体時の音声も派手で面白く、4体そろえると満足度が高い商品です。ソフビのゼンカイザーを足せば戦隊5人を並べられるのもうれしいところ。近年の戦隊ロボのなかでは力の入った商品だと思います。しかし、どのロボも顔の塗装が少しづつ足りないのが気になったので、塗り足しました。どれも、目立つ部分の色が塗られていなかったのが不思議です。 ジュラガオーンセットは令和3年3月6日 トイザらスで購入、ブルマジーンセットは令和3年4月5日 アマゾンから到着 |

ハヤカワSFシリーズの「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」の表紙に描かれた電気羊のガレージキットです。愛媛県美術館の「真鍋博2020」展は既に観覧していたのですが、これが販売されていると知って、再度美術館に買いに行きました。内部の部品の配置などイラストと全く同じという訳ではないですが、よく似ています。裏側があるのも立体ならではです。久しぶりにレジンキャストのキットに触れましたが、最初期のガレージキットと比べると、気泡も少なく、組み易かったです。

ハヤカワSFシリーズの「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」の表紙に描かれた電気羊のガレージキットです。愛媛県美術館の「真鍋博2020」展は既に観覧していたのですが、これが販売されていると知って、再度美術館に買いに行きました。内部の部品の配置などイラストと全く同じという訳ではないですが、よく似ています。裏側があるのも立体ならではです。久しぶりにレジンキャストのキットに触れましたが、最初期のガレージキットと比べると、気泡も少なく、組み易かったです。令和2年10月7日 愛媛県美術館で購入 <裏側> |

ウルトラマンZに登場するキングジョーを改造した主人公側の兵器という設定で、購入前の期待感は数年に一度の大きいものでした。番組での大活躍から1週間経過後の発売、雑誌「宇宙船」での6頁もの特写、そして開発担当者の熱気あふれる4回連載のブログ記事と、期待させられる条件が重なっていました。

ウルトラマンZに登場するキングジョーを改造した主人公側の兵器という設定で、購入前の期待感は数年に一度の大きいものでした。番組での大活躍から1週間経過後の発売、雑誌「宇宙船」での6頁もの特写、そして開発担当者の熱気あふれる4回連載のブログ記事と、期待させられる条件が重なっていました。元のキングジョーと同様に4体に分離しますが、下半身になる部分にトレーラー風のレッグキャリアーへ変形するギミックを持たせることで、分離するだけでなく、タンクモードへの再合体ができます。また、左手にはスプリングで展開するペダニウムハンマーのギミックが仕込まれており、頭部のヘッドファイターには、ボタン1個の押し方の工夫でモードに応じた14種の音声が鳴る音声ギミックが仕込まれています。 外形は、音声ギミックが入ったバックパックが分厚い以外は、着ぐるみやプロップをよく再現しています。細かいディティールが刻まれており、基本的な塗装はされているので、墨入れするだけで映えます。 キングジョーの顔は人間の顔の部品をばらばらにして再構成したデザインで、表情の分からない違和感を狙ったものだと思っているのですが、このストレイジカスタムの玩具の顔は青い発光部が頭頂まで塗られていて、口なのか目なのか分からない感じがなくなっていたのが気になり、そこは塗り直しています。併せて、塗装されてなかった後頭部の発光部も塗装しました。ここ以外は裏側など見えない部分を除いて塗装がきちんとされているのも近年のバンダイ商品にはめずらしく、好感度を高めています。 部品数を極力少なくするなどの合理化と劇中プロップの再限度、ギミック搭載のバランスが良く取れた、期待通りの傑作玩具だと思います。 令和2年9月19日、トイザらスで購入 |

第1弾のガチャガチャを回してから約1年、第2弾が出たというので、急いで回してきました。第1弾がタイガーとシャーマンという、最もメジャーなライバル関係の戦車でしたから、第2弾はそれと比べるとマイナーなのは仕方ないです。第二次世界大戦の戦車でドイツでもアメリカでもない戦車といえば97式中戦車とT−34が選ばれたのは必然でしょう。どちらもタイガーと比べると小さいのが少し残念です。

第1弾のガチャガチャを回してから約1年、第2弾が出たというので、急いで回してきました。第1弾がタイガーとシャーマンという、最もメジャーなライバル関係の戦車でしたから、第2弾はそれと比べるとマイナーなのは仕方ないです。第二次世界大戦の戦車でドイツでもアメリカでもない戦車といえば97式中戦車とT−34が選ばれたのは必然でしょう。どちらもタイガーと比べると小さいのが少し残念です。このシリーズの良いところは、戦車がリアルなところ。全塗装でマーキングもあるし、砲塔の回転、砲身の上下動もできます。1/144スケールのリアルな戦車から猫が顔を出すのが面白いです。 令和2年4月6日、ガチャ王国ジョープラ店で第2弾をGet |

艦これとコラボした佐世保鎮守府開庁130年記念イベントに、これが買いたくて行ってきました。スタンプラリーと護衛艦あきづきの見学に一生懸命で観光らしい観光はできませんでしたが、町中が艦これでいっぱいで楽しい経験でした。

艦これとコラボした佐世保鎮守府開庁130年記念イベントに、これが買いたくて行ってきました。スタンプラリーと護衛艦あきづきの見学に一生懸命で観光らしい観光はできませんでしたが、町中が艦これでいっぱいで楽しい経験でした。実際にイベント時期に走っているラッピングバスの玩具で、プルバックで程よい速度で走るし、コインを入れると短いフレーズですが艦娘の時雨の声でしゃべります。ラッピングは印刷やデカールで再現されていて紙のシールを使っていないので高級感があります。箱のデザインもきれいで、発売を知って慌てて佐世保に向かいましたが、その甲斐があり満足しました。 令和元年9月14日、佐世保「島瀬公園」Special Areaで購入 |

これを書いている時点ではまだ公開されてないリブート映画版パワーレンジャーのメガゾード(大獣神)です。5体合体でメガゾードが完成しますが、5体をばらばらにしてから組み立て直す、大きなブロックのような玩具です。しかし、Tレックスの尾やプテラの胴を武器として手に持たせたりすることで余剰部品が生じないよう工夫されています。

これを書いている時点ではまだ公開されてないリブート映画版パワーレンジャーのメガゾード(大獣神)です。5体合体でメガゾードが完成しますが、5体をばらばらにしてから組み立て直す、大きなブロックのような玩具です。しかし、Tレックスの尾やプテラの胴を武器として手に持たせたりすることで余剰部品が生じないよう工夫されています。国内向けの商品と比べると大味で簡素な造りで、細かい変形はありません。特に、Tレックスは、頭や足を分離させる時に力いっぱい引っ張る必要があり、壊れないか心配になります。また、エレクトロニックサウンドは背中のランチャーから3種類の音声が出るだけです。 しかし、この商品の特徴は、大きい(頭頂高58センチ)ことと、国内向けでは考えられない無表情な不思議なデザインです。予告編で見える範囲では合体前のゾードの意匠はプテラの翼くらいしか分からないのですが、この玩具でも、マストドンとトリケラの頭が爪先になっているものの、太腿の前面にはゾードの腹にあったカバーを付けるなどして、元のゾードの意匠をなるべく隠そうとしているように見えます。映画でどのような合体シーンを見せるのか楽しみです。 平成29年1月29日 記 |

映画に登場するキューブコンドルの玩具はキューブゴリラのリデコなので、ゴリラと同じくワイルドジュウオウキングの肩にすると、左右対称のロボができると思っていたのですが、キューブタイガーに接続する為のリングが入ってないので、そのままでは肩になりませんでした。

映画に登場するキューブコンドルの玩具はキューブゴリラのリデコなので、ゴリラと同じくワイルドジュウオウキングの肩にすると、左右対称のロボができると思っていたのですが、キューブタイガーに接続する為のリングが入ってないので、そのままでは肩になりませんでした。キューブゴリラが少し安く売っていたので、それから部品を持ってきて、合体できるようにしましたが、プラスチックの部品1個のことなので、最初から合体できるようにしておいてほしいものです。 平成28年12月4日 記 |

映画「バットマンVSスーパーマン」に登場するバットウイングです。

映画「バットマンVSスーパーマン」に登場するバットウイングです。マテル製で、同社のこの映画の商品は正規輸入されているものもあるのですが、これは輸入ショップでしか売っていません。 コウモリの羽の形をした翼が付いているのですが、羽を伸ばさずに畳んだ様な形になっているのが特徴です。しかし、映画で見てもそのコンセプトの分かり難いデザインで、この玩具も、それを良く表してはいません。レゴでも同じバットウイングが出ているのですが、そちらの方がコウモリの羽らしい形をしています。 劇中のものにあまり似てませんが、他に商品が見当たらないので、無くなってから後悔するよりは、と思って購入しました。 平成28年4月19日、アマゾンから到着 |

発売されるまでは買う気はなかったのですが、唇のある写真を見て心動かされてしまいました。映画公開時、液体をこぼしながらじわじわ開く薄い透明の唇に見惚れたことを思い出したのです。

発売されるまでは買う気はなかったのですが、唇のある写真を見て心動かされてしまいました。映画公開時、液体をこぼしながらじわじわ開く薄い透明の唇に見惚れたことを思い出したのです。唇のないバージョンもあり、通信販売ではどちらが届くかわからない。また、インターネットでレビューを検索すると、背中の煙突様の突起の入れ間違いもあるようなので、悩んだものの、写真を見たその日のうちに注文してしまいました。 その結果、唇付きで部品もきちんと揃ったものが到着したので、満足しています。到着時には少しゆがんだパーツもありましたが、ドライヤーで温めると簡単に直りました。ただ、とても大きいので、塗装は全身完璧というわけにはいかず、塗装剥げの気になった個所は気持ちレタッチしています。 膝は二重関節になっていて良く曲がりますが、それ以外の関節はあまり曲がらず、それほど自由なポーズが付けられるわけではありません。しかし、口の周りに唇や腱が付いているにも関わらず、口は大きく開くことができ、インナーマウスも引き出せるので、良く出来ていると感心しました。 平成28年1月2日、アマゾンから到着 |

平成27年の戦隊ロボの特徴は、操縦席に小さいロボが乗る二重構造ですが、ライオンハオーに1号ロボのシュリケンジンが乗ることで、この覇王シュリケンジンとなります。2号ロボのバイソンキングがバラバラになって武器や部品として各所に付くので、一応3体合体です。

平成27年の戦隊ロボの特徴は、操縦席に小さいロボが乗る二重構造ですが、ライオンハオーに1号ロボのシュリケンジンが乗ることで、この覇王シュリケンジンとなります。2号ロボのバイソンキングがバラバラになって武器や部品として各所に付くので、一応3体合体です。1号ロボが別のメカに乗るというのはこれまでもありましたが、足を付け替えて乗ったふりをするという感じで、付け替えなして、きちんと足を曲げて乗り込むのが今回の特徴です。そういえば、シュリケンジンのオトモマルも2号ロボバイソンキングのロデオマルも、足を曲げて乗り込むことにこだわっていたのだとようやく気付きました。 合体後は持ち上げるのに苦労するほどの重さになりますが、7月にこの巨大なロボが発売されるというのが驚きで、クリスマスにはどのようなものが発売されるのか楽しみです。 平成27年7月18日、トイザらスで購入 |

歴史ある日本のゴジラとは異なるデザイン思想の外国製ゴジラです。人が入るという前提がないので、手足のバランスが異なるのと、普段、手を前に出さず下げているのが大きな違いです。映画では、三列の背ビレだけを海面に出して戦艦のように進む姿が、巨大感があって良かったと思います。国産でも似たシーンはありましたが、等身大にしか見えませんでしたから。

歴史ある日本のゴジラとは異なるデザイン思想の外国製ゴジラです。人が入るという前提がないので、手足のバランスが異なるのと、普段、手を前に出さず下げているのが大きな違いです。映画では、三列の背ビレだけを海面に出して戦艦のように進む姿が、巨大感があって良かったと思います。国産でも似たシーンはありましたが、等身大にしか見えませんでしたから。また、火を吹く時に前屈みになって、頭から胴体まで、ほぼ水平に伸ばすのですが、玩具では、これをリアルに再現するのは、難しそうです。 バンダイのS.H.モンスターアーツより、このNECAの6インチ版の方が、劇中のイメージに近いですが、直立したマケットに準拠しているのか、首を上に向けることが考えられてない部品構成が少し残念なところです。 これは、少しでも上を向けるよう、また口も大きく開くよう、頭の後ろと顎の下を少し削っています。 平成26年8月19日、アマゾンから到着 |

映画パシフィック・リムは、公開2日目の8月10日(土)にIMAX3D字幕版を見ました。

映画パシフィック・リムは、公開2日目の8月10日(土)にIMAX3D字幕版を見ました。実写で行われる巨大ロボットのアクションの重量感・スピード感が最大の見所で、そこに感心しました。通常の巨大ロボットアニメよりも相当大き目の80メートル級のロボットを、その大きさに見せることに成功しています。2人でシンクロしてロボットを操縦する設定が特徴ですが、これは、より非現実的な設定を持ち込むことで巨大ロボット自体の非現実感から観客の目を逸らせるためのものだと感じました。 相手の怪獣については、私は東宝怪獣や成田亨から続く日本怪獣の伝統に染まってしまってますので、洋物の怪獣には違和感を感じ続けています。 このナイフヘッドは、映画冒頭で主役機と相打ちする強敵ですが、嵐の夜に海上で戦うので、映画館ではあまり良く姿が分からず、日本風の怪獣がリアルに戦っているという印象だったのですが、このフィギュアを見ると、やはり洋物怪獣ですね。 平成25年8月17日、HAPPY TOY STOREで購入 <別角度> |

ダイドーブレンドコーヒーのおまけです。4月29日からコンビニ限定で発売という情報を得て近所を探したのですが見付けられず、ダイドードリンコに電話で教えてもらって、やっと買えました。

ダイドーブレンドコーヒーのおまけです。4月29日からコンビニ限定で発売という情報を得て近所を探したのですが見付けられず、ダイドードリンコに電話で教えてもらって、やっと買えました。ウルトラマンたちはこのスタイルで違和感ありませんが、ゼットンとゴモラはこんなポーズで飛ぶわけでも泳ぐわけでもないので、ミスセレクションのように思います。全8種ですが、劇中のシーンを考えると、初代ウルトラマンとバルタン星人の2体を対で遊ぶのがふさわしい玩具だと思います。 平成25年5月1日、デイリーヤマザキ松山空港通店で購入 <全8種> |

普通の自動車ばかりのトミカはほとんど興味の埒外なのですが、キャラクター物だけのドリームトミカシリーズは、意外なものが発売されるので、時々買ってしまいます。

普通の自動車ばかりのトミカはほとんど興味の埒外なのですが、キャラクター物だけのドリームトミカシリーズは、意外なものが発売されるので、時々買ってしまいます。このスヌーピースクールバスは、発売予定で名前を見付けたときは、すごく地味な単なるスクールバスを想像したのですが、発売されてみると、窓にキャラクターがずらっと印刷されていて、なかなか良い仕様だと感心しました。 少し残念に思うのは、乗降口と後ろの窓が塞がっていて塗装で表現されているため、中が暗いし、不自然に見えてしまいます。中にはせっかく座席もモールドされているので、四方がすべて素通しになっていたほうが良かったと思います。 平成25年3月16日、トイザらスで購入 <左側> |

もう買わないと言った日本版プライム商品ですが、海外版の情報が見付からないので買ってしまいました。

もう買わないと言った日本版プライム商品ですが、海外版の情報が見付からないので買ってしまいました。他の人のホームページで「すべての品の膝の関節が組み立てミスらしく、後ろに曲げられない」という情報があったので、関節のピンを抜いて組み直し、一応、膝が曲がるようにしてあります。<膝の写真> ただ、作業中に、買った個体の腿の部品が両方とも左足の部品だということに気付いて、もう一個購入してしまったので、手間も金も予定以上に掛かりました。 そのおかげで、これも他の人のホームページで「首の突起が邪魔して、変形の際に兜の部品がきちんと倒れない」と書かれていたのですが、頭の部品が2種類存在し、きちんと倒れるものと倒れないものがあることが確認できました。 さて、この商品は、おもちゃ独自のギミックとして鎧に変形してオプティマスやメガトロンに着せられるということを雑誌の記事で知り、購入を決めたのですが、それ以上に、背中に付いた昔のユニクロンの大きな顔に感動しました。ユニクロンといえば超巨大というイメージがあり、商品の小ささに、これがユニクロンかと思いましたが、この顔を見て納得しました。説明書にはスペースクルーザーに変形と書かれていますが、海外のホームページでは火山に付いた顔に変形すると紹介しているものがあり、そちらの方がふさわしいと思います。 ただし、アニメでは、ガイアユニクロンは変形しませんし、背中に顔もありません。 平成24年9月29日、ヤマダ電機、10月7日、イオンで購入 |

最初にトランスフォーマーの玩具が発売された頃は、バンダイの超合金と比べると、あまり好きではありませんでした。特に、平たい場所に何枚もシールを貼ってディテールのなさをごまかしている部分が気に入らず、変形ギミックの凝っているトリプルチェンジャーなどしか買っていませんでした。

最初にトランスフォーマーの玩具が発売された頃は、バンダイの超合金と比べると、あまり好きではありませんでした。特に、平たい場所に何枚もシールを貼ってディテールのなさをごまかしている部分が気に入らず、変形ギミックの凝っているトリプルチェンジャーなどしか買っていませんでした。その評価を大きく変えさせたのがビーストウォーズで、シールなしでびっしりディテールが入っているだけでなく、ロボットの顔を変えるマスクや隠し武器など様々なギミックを組み込んだコンボイとメガトロンを初めて見たとき、圧倒されました。インターネット通販のなかった時代で、当初、東京に行ったときに輸入ショップで買うしかなかったものが、国内で発売され、地元のデパートに大量に並んだときは大喜びしたものです。 それ以来、ずっと買い続けてきて、このプライムシリーズも非常に期待していました。先行販売されたファーストエディションが、ガワと呼ばれるロボット形態時にありがちな無意味な部品を極力減らして、自然なロボット形態を目指しており、好感が持てたからです。 ところが、テレビ放送に合わせて発売された第一弾を買って驚きました。塗装された部分がほとんどなく、シールを大量に貼る仕様になっていたのです。昔のトランスフォーマーの場合は、プラ板細工のような平面で構成された簡素な姿のものが多かったので貼り易かったし、張る部分もマシン形態時に内側に隠れる部分が多く、張りたくない部分や張りにくい部分は貼らなくてもそれほど気にならなかったと思います。それと比べて、長年の進化の結果、立体的な曲面やリアルなディテールが増えた今のトランスフォーマーでこの仕様は明らかにミスです。 特に、救急車のラチェットは、本来赤と白に塗り分けられたロボットですが、赤い部分が全部シールで、箱から出した時に真っ白だったので唖然としました。胸の赤であるべき部分は曲面で面積も広いので、皺なしでシールを貼るのはほぼ不可能と思われます。玩具紹介のホームページでも、皺のよった写真を見かけます。また、私には工場での塗装ほど丈夫な塗装をする技術はないので、これだけの面積を塗装しても変形される度にどこかが剥がれてしまいそうです。ラチェットはあきらめ、比較的容易そうだったクリフジャンパーに塗装を追加してみましたが、やはり変形時に擦れて剥がれてしまう部分があり、あまりうまくいきませんでした。 第二弾として発売されたサウンドウェーブとテラーコン・クリフジャンパーの2台は悪役側で地味な色合いなので塗装が少なくても違和感がないだろうと思って買ったのですが、だめでした。どうしてこんなことになったのか、とても残念です。国内版独自らしいアームズマイクロンも顔さえ塗ってないものにシールを貼っても駄玩具のように安っぽいし、それを付けるためにトランスフォーマー本体に大きなジョイントを付けているのも、本体の姿を崩しているだけに思えます。リアルなマシンがロボットに変形するのが特長なのに、追加されたジョイントがマシンのリアルさを下げています。 海外版のサウンドウェーブは、翼の裏側に紫色を塗ったり、レーザービークの翼に黒でシャドーを入れるなど、地味な中にも格好良く見せようという工夫があります。次からは高くても海外版を買います。 平成24年4月28日、国内版はアマゾンから、海外版はモンスタージャパンから到着 |

隕石をモチーフにした2号ライダー。劇中では、体中できらきらする星々が美しく、それが印象的ですが、この商品はその再現に非常に力を入れています。ラメの入ったスモーククリアの材質で再現しているのですが、肩に流れ星の尾を表した透明青色部品を組み込むために胴体上部は二重になっています。天球儀のような白いラインは再現されていませんが、モールドはあるので、彩色すると引き立ちます。

隕石をモチーフにした2号ライダー。劇中では、体中できらきらする星々が美しく、それが印象的ですが、この商品はその再現に非常に力を入れています。ラメの入ったスモーククリアの材質で再現しているのですが、肩に流れ星の尾を表した透明青色部品を組み込むために胴体上部は二重になっています。天球儀のような白いラインは再現されていませんが、モールドはあるので、彩色すると引き立ちます。残念なのは、顔の塗装で、顔面を覆う透明部品が接着されているので修正が困難なのに、塗りの荒いものが多く、パッケージ写真でさえ中心線が乱れています。 胴体や手足のラメの入り方にも個体差があり、胸にできるだけ星が多く入ったものを選んで帰ったら顔が気に入らなかったため、後でもう一つ購入し、久しぶりに二個一にしました。 胸からバックルにかけては向かって左上から右下に落ちる流れ星になっており、バックルの球体が右にずれているので違和感があります。また、頭は右上から左下に落ちる隕石で、まとまりは悪いですが、きらきらした美しさがうれしい商品です。 平成24年1月14日トイザらスで購入 <全身> |

女性のトランスフォーマーは何人か存在しますが、玩具が先で、それに女性のキャラクターが割り当てられるというパターンが多く、女性として造形された商品はあまりありません。

女性のトランスフォーマーは何人か存在しますが、玩具が先で、それに女性のキャラクターが割り当てられるというパターンが多く、女性として造形された商品はあまりありません。そんな中で、このキャラクターだけは、明確に女性として造形された商品が発売され続けていて、発売される度に、より人間的な体形にトランスフォームできるように進化しており、パワーアップして、より怪物的になっていくことの多いトランスフォーマーの進化の歴史の中で、例外的な存在になっています。ビーストウォーズでは、みんな生き物に変身していましたが、アニメイテッドでは、他のキャラクターはメカに変身する中で、この人だけが生き物のクモに変身しますが、製作側も、特別なキャラクターとみているのでしょうか。 クモの牙が女性のウエストを形成するのが、この商品の最大の見所で、うまく細い胴体に変わり、上下左右に可動もします。 眼は4つあって光って見えるように造られていますが、後頭部の受光部分と眼とが別部品になっているので、あまり光りません。劇中の顔に似てないと感じたこともあって、写真のものはモールドを埋めて、描き直しています。 アニメイテッドの商品は、アニメのデザインを良く再現していて、キャラクターとしての魅力を感じさせるところが良いと思います。映画版では、怪物的でキャラクターとしての特徴を余り感じられない傾向にあったので、良い軌道修正です。 平成22年3月27日トイザらスで購入 |

バイクに変身する仮面ライダー。既にライダーではないところがおもしろい。劇中では、ドーパント(怪人)と戦う超人のことを街の人は仮面ライダーと呼ぶのだという説明が律儀になされていました。

バイクに変身する仮面ライダー。既にライダーではないところがおもしろい。劇中では、ドーパント(怪人)と戦う超人のことを街の人は仮面ライダーと呼ぶのだという説明が律儀になされていました。この商品で残念なのは、劇中では、バイクになるときにバックルのアクセルドライバーを腰からはずしてハンドルにするのですが、それができず、腰のアクセルドライバーは固定、ハンドル用にもうひとつ大きめのアクセルドライバーがあって、それがライダーフォームの際に余剰部品になる、不完全変形だということです。 それ以外の部分は、胸が開いてエンジンになることで、単に人が寝そべっているだけに見えそうなバイクフォームの形を整えているなど、良くできた玩具なので、とても残念です。中間の大きさのアクセルドライバーを取り外し式にすれば簡単にできることなのにどうして完全変形にしなかったのか、理解に苦しみます。 仕方がないので、腰のアクセルドライバーを削り取り、ゴムのブロックを付けて、ハンドル用のアクセルドライバーを付けられるようにしました。併せて、少し追加塗装をしています。 アクセルドライバーを脱着式にして手に持たせて初めて気が付いたのですが、バイクモードの時のアクセルドライバーの付き方は上下逆じゃないとおかしいと思います。 平成22年2月12日トイザらスで購入 <ライダーフォーム全身> <バイクフォーム> |

クリスマス前には人気商品は品切れになることが多く、平成21年の12月は、仮面ライダーダブル商品がよく品切れになっていました。

クリスマス前には人気商品は品切れになることが多く、平成21年の12月は、仮面ライダーダブル商品がよく品切れになっていました。これも同じ番組の商品で、12月26日という発売時期にもかかわらず、インターネット通販では発売前からプレミア価格が付けられており、発売日に買えるのか心配していました。理由のひとつは、平成20年に、普段通っているトイザらスが、クリスマス前から1ヶ月間、新製品を全く入荷しなかったので、今年も同様に入荷しないのではないかという不安があったこと。もうひとつは、発売日直前に知ったのですが、初回限定で特製のメモリが付属することでした。まあ、買えたのでよかったです。 商品は期待に違わぬ出来で、特に感心したのは、本体右側面にある赤い丸い部品(シグナルインジケーターアイ)が、恐竜形態時には右足にほとんど隠れているのですが、恐竜の顔型になるメモリ形態時には右足に開いた穴を通して、その目玉になるというギミックです。本体が半透明なので、上が明るい場所で正面から見ると光っているように見えるし、奥まっているので瞳がこちらを睨んでいる様に見えるという、部品数を増やさずに楽しさを増す、おもしろい工夫です。 変身ベルトのダブルドライバー本体は、ガイアメモリの「光る鳴る」ギミックを発動させるための機械的な仕掛けしかない、箱のようなものなので、どうやってパワーアップするのか見当も付かなかったのですが、メモリの方を大型化してギミックや迫力を増すという発想に驚きました。 これからの商品も、意外なものを期待しています。 平成21年12月26日ジャスコで購入 |

ガンキャノンとガンダムの2種類に変身するモビルスーツ。手首が差し替えなので完全変形でないのは残念ですが、それ以外の部分はほぼ設定どおりに変形します。

ガンキャノンとガンダムの2種類に変身するモビルスーツ。手首が差し替えなので完全変形でないのは残念ですが、それ以外の部分はほぼ設定どおりに変形します。簡単に言えば背中合わせに2体がくっついているだけなのですが、それぞれの形態でそれらしく見えるようにするため、全身の部品や関節が、動かして調整できるように造られています。なので、変形させる時には、説明書に書かれている部分だけでなく、全身の関節を調整してやらなければ、不自然な姿になってしまいます。 ギミックで一番気に入っているのは足首で、ガンダムの時に爪先立ちをさせてスマートに感じさせているのに感心しました。 平成21年9月12日トイザらスで購入、9月23日完成 <ガンキャノン形態全身> |

中国製の駄玩具ですが、外見が怪獣総進撃のファイヤードラゴンに似ていたのでつい買ってしまいました。

中国製の駄玩具ですが、外見が怪獣総進撃のファイヤードラゴンに似ていたのでつい買ってしまいました。電動の独楽で、単4電池3本で「光る!鳴る!」ギミックが付いています。光は、5個5色のLEDが点滅して模様が次々に変わっていくというもので、音は、フックトイで引き金を引くたびに違う音の出る光線銃の玩具がありますが、あれと同じ音が続けざまに鳴ります。 音がうるさいのが欠点ですが、回っている間はUFOを見ているような気分になれます。 平成21年5月4日HIDEAWAYSで購入 <明るいところで> |

発売日以前に買おうと思っていたのは、もっと安いトランスフォーミング・ウォーリーだけだったのですが、売り場でトライミーボタンを押してみて、この眼の表現に驚いて、対になっているインターアクション・ウォーリーといっしょに買ってしまいました。

発売日以前に買おうと思っていたのは、もっと安いトランスフォーミング・ウォーリーだけだったのですが、売り場でトライミーボタンを押してみて、この眼の表現に驚いて、対になっているインターアクション・ウォーリーといっしょに買ってしまいました。眼の表情が変わる玩具といえば、眼の部分を高速で回転させて表情を変えるマスコットロボケロロ軍曹や液晶画面の顔面を持つDXフォンブレイバー7がありましたが、この玩具はツルツルのスクリーンに浮かび上がった青い光の眼がアニメから抜け出したように形を変えます。初めて見たときは奇跡を見たのかと思うくらい驚きました。よく見ると、ひとつの眼が3個のエリアに分かれていて、それぞれを光らせることで形を変えていると解るのですが、その単純な仕掛けでまばたきやウインク、怒り、喜びと、多彩な表情を表現する工夫が凄いです。 眼以外にも、倒すと飛行音が鳴ったり、右手を上げると銃の発射音が鳴るなど、遊べなさそうな姿のEVEをいかに遊べる玩具にするかという工夫がいくつも盛り込まれた良い商品だと思います。 平成20年11月8日トイザらスで購入 |

金色と赤の豪勢な外見のエンペラーフォームから空飛ぶ怪物に変形するという、玩具のネタとしては売れて当然と思われる商品ですが、買って遊んでみると、気になる箇所がいくつかありました。

金色と赤の豪勢な外見のエンペラーフォームから空飛ぶ怪物に変形するという、玩具のネタとしては売れて当然と思われる商品ですが、買って遊んでみると、気になる箇所がいくつかありました。まず、これまでのバンダイ商品と比べて各部の設計が雑だと思います。人間型のときは左右の足の角度が違うので「休め」の姿勢になっていますが、これは生物感を出すためにわざとやっているのでしょうか?特に気になったのは飛翔態の尾になる部品で、後ろにほとんど倒れないので飛翔ポーズの際に邪魔になります。部品数を極力減らしていても、きちんと変形できるように部品の形を工夫しているのがバンダイの玩具の特徴だと思っていたのですが、この商品にはそういう工夫があまり感じられません。キバットや膝の爪もチープトイを想わせる精密感のない取り付けをされています。 もうひとつは、飛翔態のデザイン。脇から足先までが開いて翼になるのが最大の見せ場だと思いますが、下(人型のときの前側)から見ると胴体と繋がる四角い大きいジョイントが外見を損ねていますし、上面(人型のときの背中側)には人の腕がそのまま付いているという、どこから見ればよいのか解らない形です。また、変形パターンからすれば超者ライディーンのように一発変形玩具ができそうなものですが、そういうギミックがないのもさみしい気がします。 その分、エンペラーフォームは背中側までよくまとまっていると思います。 これの前に買ったドッガハンマーはほとんど番組に出てこないのでさみしい思いをしていますが、飛翔態には活躍して欲しいものです。 平成20年10月11日トイザらスで購入 |

映画カーズの主人公のライトニング・マックィーンの玩具は数え切れないほど出ています。私が初めて買ったのはマテルの、ホットウィールやトミカよりも一回り大きなサイズのミニカーで、そのときは、各所のステッカーや塗装にシールが使われていないのに感心したものです。正確に言えばシールを貼った上からクリア塗装している部分もあるようですが、日本製の玩具だと凹凸や筋彫りの上にシールを貼るだけですまして安っぽくなってしまうだろうと思われる部分がていねいに処理されていたのに驚いたのです。

映画カーズの主人公のライトニング・マックィーンの玩具は数え切れないほど出ています。私が初めて買ったのはマテルの、ホットウィールやトミカよりも一回り大きなサイズのミニカーで、そのときは、各所のステッカーや塗装にシールが使われていないのに感心したものです。正確に言えばシールを貼った上からクリア塗装している部分もあるようですが、日本製の玩具だと凹凸や筋彫りの上にシールを貼るだけですまして安っぽくなってしまうだろうと思われる部分がていねいに処理されていたのに驚いたのです。それと比べるとこれは、同じマテルの商品なのにマーキングはすべて紙のシールという、非常に大味な玩具です。 しばらく前から発売されていることは知っていたのですが、大味であるということも分かったため買うことはないだろうと思っていたのですが、しばらく品切れだったインターネット通販のページに再入荷しているのを見て衝動買いしてしまいました。到着してみれば全長24.5センチメートルのわりあい大きな商品です。サイドのイナズマ模様など紙のシールが何枚も貼られているので、当然しわになっている部分があるのですが、そこは気にしないように努めています。 ストーム・マックィーンは映画で妄想シーンに一瞬だけ登場する戦闘機型マックィーンですが、この商品は自動車から戦闘機にトランスフォームするのが売りです。尾翼になる部分を手で引き上げると、車体下にたたまれた主翼がばねで飛び出すという一発変形。その時に変形音も鳴ります。そのほかにも自動車の状態で転がして車輪を回すと走行音が、戦闘機の状態で揺らすと飛行音が鳴るし、翼からはミサイル発射や爆弾投下もできるというギミック豊富な玩具です。ミサイル等を付けたまま自動車に変形できるのもうれしいところ。造形はコストの関係からかあまり良くありませんが、楽しめる玩具でした。また、戦闘機の姿で飾るときはガンダムプラモ用の飾り台のアクションベース1が無改造で使えます。飾り台の先端の幅がマックィーンの天井裏の部品のへこみと偶然同サイズでした。 平成20年10月5日プラシック・マーケットから到着 <トミカとの比較> <アクションベース上> |

車輪から変形するロボットは、やはり転がしたときにギミックが発動しなくてはその意味がないとおもいますが、このゴローダーは、内蔵するトーコンソウルの音声ギミックと上手く連動させていて感心しました。どういうギミックかというと、腹部中央のボタンを下げるとレースのスタート合図の電子音が鳴り、それから転がしたときだけ自動車の走行音(エンジン音)が鳴るというものです。ボタン操作をしないで転がしたときはありふれた別の音が鳴るのがおもしろいところ。

車輪から変形するロボットは、やはり転がしたときにギミックが発動しなくてはその意味がないとおもいますが、このゴローダーは、内蔵するトーコンソウルの音声ギミックと上手く連動させていて感心しました。どういうギミックかというと、腹部中央のボタンを下げるとレースのスタート合図の電子音が鳴り、それから転がしたときだけ自動車の走行音(エンジン音)が鳴るというものです。ボタン操作をしないで転がしたときはありふれた別の音が鳴るのがおもしろいところ。ロボット時の姿は、タイヤ部分が手、足、頭になって、残ったホイール部分が胴体になるので、あまりかっこよくはないですね。特に丸い胴体はサポートロボだからこそ許されるデザインだとおもいます。しかし、変形するための仕掛けを生かして関節もよく動くので、想像以上に遊べる玩具でした。 それと、装甲車輪というネーミングが良いですね。どういうものか意味が解らないけ強そうです。 しかし、背中に付ける赤いパーツは、タイヤ時にはスタート台になるのですが、単なる余剰パーツに思えます。丸いだけの胴体を少しでもヒーロー体型にしたかったのかもしれませんが、つまらないので箱にしまってしまいました。せめてスプリングなどで本当にゴローダー本体を発射できるような仕掛けがついていれば印象はずっと良かったと思います。また、背中側のタイヤ部分のロゴは表側のようには塗られてないので、自分で塗りました。 平成20年9月20日トイザらスで購入 <アクション> <後姿> |

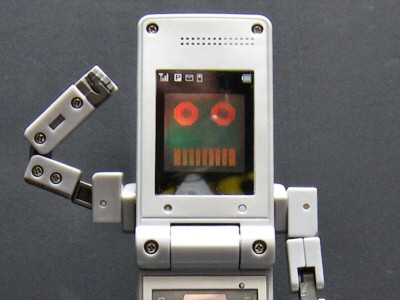

携帯電話からロボットに変形するものは、これまでにもありましたが、これは、実際に携帯電話の機能を持つ商品も発売する都合からか、携帯電話部分は変形せず、手足部分を携帯電話に追加した形状をしています。そのため、モバイルフォーム(電話形態)時は、手足を電話の裏側に折りたたむので、携帯電話にしては異様に分厚いものになっています。まあこれは、玩具としての強度を持たせるために劇中の物よりも各部品が厚くなっているようなので、仕方のないところでしょう。

携帯電話からロボットに変形するものは、これまでにもありましたが、これは、実際に携帯電話の機能を持つ商品も発売する都合からか、携帯電話部分は変形せず、手足部分を携帯電話に追加した形状をしています。そのため、モバイルフォーム(電話形態)時は、手足を電話の裏側に折りたたむので、携帯電話にしては異様に分厚いものになっています。まあこれは、玩具としての強度を持たせるために劇中の物よりも各部品が厚くなっているようなので、仕方のないところでしょう。アクティブフォーム(ロボット形態)は、もろに携帯電話に手足が付いただけですが、関節の硬さも良い具合に調整されており、きちんと自立します。なにより、画面に映った顔が、実際に液晶によって表情を変えるのが、このロボットの最大の特徴ですが、その画面の発光色が表情によって何色かに変わるのに驚きました。また、ボタンを押すことによって、いろいろ喋るし、時計機能や簡単なゲームモードもあります。 総じて、電子ギミック満載で、満足できる商品だと感じました。 平成20年4月26日トイザらスで購入 <真横から> <顔アップ> |

その後、本体と同時発売されたブーストフォン2種を購入。左は、そのうちの1体であるシーカーを装備した写真です。

その後、本体と同時発売されたブーストフォン2種を購入。左は、そのうちの1体であるシーカーを装備した写真です。ブーストフォンは変形や本体への合体(「着身」と呼ぶらしい)はできるものの、電子ギミックなどの仕掛けがないので割高に感じて購入を見合わせていたのですが、触ってみると意外に楽しめる商品でした。フォンブレイバーに着身させる際に驚くほど細々したパーツに分かれるのが新鮮です。 私の住んでいる地域では番組を視聴できないので劇中での魅力が分からないのが残念です。 (平成20年5月10日追記) |

5台合体が当然のこのシリーズで3台合体で発売するというのは、価格を抑えるためだと思いますが、その甲斐あって、ていねいに造られた玩具になっています。特に1号機のスピードルは自動車から飛行形態にも変形するので遊べます。

5台合体が当然のこのシリーズで3台合体で発売するというのは、価格を抑えるためだと思いますが、その甲斐あって、ていねいに造られた玩具になっています。特に1号機のスピードルは自動車から飛行形態にも変形するので遊べます。炎神ソウルによって、それぞれのメカにサウンドギミックが組み込まれるのは良いのですが、この商品だけでは1号機しか喋らないのが残念。2号機、3号機を喋らそうと思えば、あと2つの別の商品を買わねばならないというのがつらい。せめて炎神ソウルだけで売ってもらいたいものです。 また、スピードルのエンジンが変形するエンジンオーの頭部が素材の色の灰色なのが残念で、ショベルのような両手と共に買ったら銀色に塗り替えようと思っていたのですが、私の技術では分解できず、あきらめました。しかし、すぐに強化合体して、気にならない程度に隠れてしまいそうです。 今後の展開ですが、テレビマガジン4月号に既に大型の6号機が載っており、速そうです。百獣戦隊ガオレンジャーくらいたくさん出ればうれしいと思っています。 平成20年2月22日トイザらスで購入 |

7月の段階で9台目のメカが発売されました。7台目からは単にくっつくだけの合体になってしまいましたが、余り部品なくすべてが合体できる点、どのメカもしゃべる点、G9の胸や肩幅の増強の仕方など、ほめるべき点の多い商品です。近年の戦隊ロボのなかでは傑作だと思います。

7月の段階で9台目のメカが発売されました。7台目からは単にくっつくだけの合体になってしまいましたが、余り部品なくすべてが合体できる点、どのメカもしゃべる点、G9の胸や肩幅の増強の仕方など、ほめるべき点の多い商品です。近年の戦隊ロボのなかでは傑作だと思います。(平成20年7月11日追記) |

平成19年の仮面ライダー「電王」は、イマジン達のキャラクター人気を玩具の販売に活かしきれなかったように感じますが、20年の「キバ」は、イマジンもどきの怪物達を番組中で玩具に変身させて商品を売ろうという作戦のようです。

平成19年の仮面ライダー「電王」は、イマジン達のキャラクター人気を玩具の販売に活かしきれなかったように感じますが、20年の「キバ」は、イマジンもどきの怪物達を番組中で玩具に変身させて商品を売ろうという作戦のようです。変身ベルトや武器が自我を持つキャラクターだという設定は、キャラクター人気を商品の売れ行きに直結させるという効果はあると思いますが、そのためには、みんな、子供達の人気者になってくれないと困ります。 商品は、バックル部分のモンスター、キバットバット三世単体が、からくり人形の頭のように頭頂部のレバーを操作すると口をパクパクさせて眼を光らせながら喋る。自分の腕を咬ませてベルトにセットすると光って変身音が鳴る。変身後はフエッスルという笛を口にセットするとフォームチェンジ音や必殺技発動音など、フエッスルに応じたライト&サウンドが発動するという、盛りだくさんのギミックを備えています。特に、両目のLEDが状況に合わせていろいろな色に光るのが驚きです。 また、バックルになるときに上下逆になって別の顔に見えるというだまし絵的なデザインが、逆さに止まるコウモリの習性とうまく繋がっています。 ベルトに追加パーツを装着すると隠された機能が発動して番組後半の最強形態への変身遊びができるというのが恒例となっていますが、これにもそういう仕掛けがあるのでしょうか? 平成20年2月9日トイザらスで購入 <バックル形態> |

映画「カーズ」については公開時には興味はなかったのですが、ホットウィールのメーカーのマテルが大量の玩具を発売したことや、昔デフォルメした自動車のイラストで有名だったデイブ・ディールが関わっていたということを知ってから、DVDを買って見ました。無駄のないストーリーや、キャラクターとして登場する車達の車種選定のアメリカの自動車マニアらしいセンスが気に入りました。

映画「カーズ」については公開時には興味はなかったのですが、ホットウィールのメーカーのマテルが大量の玩具を発売したことや、昔デフォルメした自動車のイラストで有名だったデイブ・ディールが関わっていたということを知ってから、DVDを買って見ました。無駄のないストーリーや、キャラクターとして登場する車達の車種選定のアメリカの自動車マニアらしいセンスが気に入りました。マテルのキャラクターカーシリーズは主要キャラクターから始まって、どこに出ていたのか分からないような端役まで発売されていますがギミックがないのがさみしいところ。それに比べて日本製の商品は主役のマックィーンしか出てないものが多いですが、なにかしらギミックが仕込まれているのがお国柄を物語っていておもしろいと思います。 これまで、ギミックではイワヤ株式会社のスーパーサウンドシリーズのマックィーンが気に入っていたのですが、久し振りに「おしゃべりトミカ」ブランドで発売されたこいつが一番のお気に入りになりました。ダイキャストの重み、塗装の美しさ、グラマラスな車体形状の再現というトミカとしての良さに加え、セリフ2種とエンジン音が鳴るのがうれしいところ。特にエンジン音が入っているのが自動車キャラクターらしくて良いのだけどセリフが日本語なのが少し残念かな。 同時発売されたダイナコバージョン(青)の方が表情(眼の位置)もセリフも良いのだけれど、主役メカとしてこっちでないと話にならないというスタンダードバージョンです。 実車の姿をした多くの他のキャラクターの中で、マックィーンは数少ない架空の車のキャラクターですが、主役として商品化されることが前提なのだから当然といえば当然かもしれません。マックィーン商品はいろいろ出ていますが、他に気に入っているのは、東京ディズニーランドで売っていた車のキー。あと、欲しいと思ったけれど手に入らなかった、マックィーンの眼の絵が描かれた車用のサンシェードです。 平成19年11月15日ジャスコで購入 |

9月9日(日)に初めてこのシリーズの玩具菓子が売られているのを見たのですが、既にホーク1号だけが売れてしまっていました。その後、他の2件の店で眼にするも同じ状態で、13日(木)になって、ようやく、めったに行かないコンビニでホーク1号を売っているのを見付けました。

9月9日(日)に初めてこのシリーズの玩具菓子が売られているのを見たのですが、既にホーク1号だけが売れてしまっていました。その後、他の2件の店で眼にするも同じ状態で、13日(木)になって、ようやく、めったに行かないコンビニでホーク1号を売っているのを見付けました。ホーク1号がα、β、γの3種、それにホーク2号、3号、マグマライザーの全6種で、箱の絵で何が入っているか分かる商品なのですが、10個入りのカートンにホーク1号以外の3種が2個づつ入っているという、同じものがどの店に行ってもざくざく余る状況が眼に浮かぶアソートになっています。この結果を理由に次シリーズはブラインドボックスにするのではないかと心配です。 さて、このホーク1号の一部だけを買おうという人はほとんど居ないと思いますが、揃えると千円超。玩具菓子にしては高価ですが、硬いプラスチックでシャープに出来ているし、シールはなくすべて塗装済み。α号のキャノピーは透明だし、磁石による合体も気持ちよく決まる、良く出来た商品だと思います。しかし、めったに玩具化されないホーク2号、3号も買いたいと思ってはいたのですが、ホーク1号と比べるとギミックがないのが致命的で、購入に至らず、また店頭に同じ残り物を増やしてしまいました。 今日、平成19年9月13日は、「円谷プロ身売り」というニュースがあり、また、三鷹市美術ギャラリーに頼んでいた「怪獣と美術」展の図録が届いた日でもあり、ウルトラづくしの日として感慨深い日でした。 平成19年9月13日ジャスコの横のファミリーマートで購入 <全体> 【追記】平成19年9月28日に見掛けた箱は、1号3種が2個づつになっていました。 |

映画を見て、乗用車から変身するトランスフォーマー達のロボットモードが大きすぎると感じていたのですが、このアルティメットバンブルビーの寸法を測ってみると、あんなものなんだということが分かりました。カマロコンセプトの全長は4.73m、アルティメットは33cmなので、約14分の1スケール。スパイダーマン3のフィギュアがほぼ同スケールなので、並べてみると、どのくらいの大きさかが感じられます。アルティメットのロボットモードはビークルモードと同じ33cm、ムービーガイドによると実物の身長は4.9mなのでもう少し大きくても良いくらいですが、充分大きい。

映画を見て、乗用車から変身するトランスフォーマー達のロボットモードが大きすぎると感じていたのですが、このアルティメットバンブルビーの寸法を測ってみると、あんなものなんだということが分かりました。カマロコンセプトの全長は4.73m、アルティメットは33cmなので、約14分の1スケール。スパイダーマン3のフィギュアがほぼ同スケールなので、並べてみると、どのくらいの大きさかが感じられます。アルティメットのロボットモードはビークルモードと同じ33cm、ムービーガイドによると実物の身長は4.9mなのでもう少し大きくても良いくらいですが、充分大きい。超大型のトランスフォーマーはこれまでも何種類か発売されましたが、アルティメットバンブルビーは、それらよりはずっと玩具寄りで、勝手に頭や手を動かしながら喋ったり光ったりするのを楽しむ商品です。しかし、それだけではなく、ヘッドライトが実車と同じに青く光るなど、良く考えられた商品だと感じました。 一つだけ不満なのが、ロボットモードの胸部のボンネットの位置が下がりすぎなところで、トライミー機能のためか、ボンネットを移動させるためのアームの関節を減らすためか、そのような理由で途中で設計変更されたのではないかと思います。 しかし、高額な値段に見合う価値は充分あると感じています。 平成19年9月1日トイザらスで購入 |

電王の姿は、この4フォーム変形のためにあるといっても過言ではない。それほど、デザインと玩具のギミックがぴったりと合った気持ちの良い商品です。

電王の姿は、この4フォーム変形のためにあるといっても過言ではない。それほど、デザインと玩具のギミックがぴったりと合った気持ちの良い商品です。ソードフォームからアックスフォームへの変形は、マスクの付け替えの他は、胴体が腕ごと回転して前後が逆になるだけという大胆なもので、毎週番組を見ている私の息子が、あきれ驚いておりました。残りの2フォームはその前後の2面がそれぞれ開いて、違う色・形になるというものです。それぞれのフォームで色が全く変わって見えるのが面白いところで、それを強調するようにバックルと太ももの色も変わるようになっています。特に太ももの色の変化は、小さな部分の変化でいかにも下半身全体の色が変わったように錯覚させ、効果的だと思います。 しかし、大きめのフィギュアの割には細かな部分の塗装が省略されていて寂しいので、一部塗装を追加しました。 平成19年4月28日トイザらスで購入 <4フォーム変形> |

エクスプラスのソフビ。発売からずいぶん経ちますが2千円に値下がりしたので買いました。

エクスプラスのソフビ。発売からずいぶん経ちますが2千円に値下がりしたので買いました。物語ではアリジゴクの特性を持つ怪獣ですが、ミヤマクワガタの大顎、頭頂のカブトムシの小角やカニのように飛び出した眼、人間的な手足の付き方や服のような胴体正面、股のウロコなど、そうではない意匠が目に付きます。節の付いた背中はアリジゴクのものでしょうか。大顎が目立つのでクワガタの怪獣に見えますが、華奢なアリジゴクを巨大にするために、強そうな虫や甲殻類の部品を組み合わせて造られたもののようです。また、砂の中から相手を見上げるシーンなど、芝居をさせることを優先したようで、その結果、虫の怪獣なのに頭部以外は非常に人間的な姿になっています。 玩具は大顎、手首がボール状の関節で動くようになっており、表情が付けられます。特に大顎の可動がうれしいところ。首もボール状の関節ですが、こちらは動く範囲が非常に限られています。また、頭部の重量に負けて、徐々に胸部が変形して下に垂れてきます。実物の写真では頭部は上下に相当動くようなので、それを再現してくれれば、四足の状態などポーズのバリエーションが広がって、もっと良かったのにと少し残念に思います。 平成19年3月24日トイザらスで購入 <真横から> |

映画「ゴーストライダー」のバイク。こけおどしのデザインだと思って、気に入ってなかったのですが、劇中で予想以上にカッコよく使われていたので、急遽探し回りました。映画を観て初めてピーター・フォンダが出演しているのを知りまして、今では、こういうチョッパー型のデザインでないといけないと納得しております。

映画「ゴーストライダー」のバイク。こけおどしのデザインだと思って、気に入ってなかったのですが、劇中で予想以上にカッコよく使われていたので、急遽探し回りました。映画を観て初めてピーター・フォンダが出演しているのを知りまして、今では、こういうチョッパー型のデザインでないといけないと納得しております。バイクは、商品名のとおり、エンジン右下のボタンを押す(又は、付属フィギュアの右手を燃料タンクに近づける)とエンジン音が鳴り、ヘッドライトと前後輪の炎のランプが7秒ほど点滅するギミックがあります。フロントフォークはぴんと張った鎖の形のデザインなのですが、造形が簡素で、そう見えないのが少し残念な点です。 バイクに乗せるゴーストライダーは、別売の6インチフィギュアとほぼ同等の全身可動する物が付属しています。いっしょに買った「レイジングゴーストライダー」と見比べてみましたが、頭部以外は同じ原型を使用しているようで、バイク付属の方が、全身に墨入れ塗装している分、手が込んでいるように感じました。ゴーストライダーはバイクに乗ってこそライダーですので、今回バンダイが輸入販売したゴーストライダー商品の中では、これがマスト・ゲット・アイテムだと思います。 さて、映画「ゴーストライダー」の商品はバンダイが発売するということで、手に入れやすいだろうと思っていたのですが、3月4日現在、これを買った店以外では見掛けていません。他のおもちゃ屋を駆逐して地域の独占企業となったトイザらスに最大手バンダイの商品が入荷していないのを不可思議に感じています。 平成19年3月3日ホビーゾーン重信店で購入 <付属フィギュア(向かって右は「レイジング」> <前から> |

キャストオフライダー第1弾のカブトの色替え商品ですが、元の商品よりも手間の掛かっていそうな細かな模様が魅力。

キャストオフライダー第1弾のカブトの色替え商品ですが、元の商品よりも手間の掛かっていそうな細かな模様が魅力。イオン限定商品で、発売日の11月16日(木)には4個入荷するも買えず、翌日夕方に再入荷していたものを買いました。半ばあきらめていただけに喜ばしいかぎり。 マスクドアーマーはカブトのものと塗装も同一のようでしたが、本体と共に少しだけ塗り替えました。 平成18年11月17日ジャスコで購入 <全身> |

平成17年度の男玩では最高の出来だと思います。

平成17年度の男玩では最高の出来だと思います。剣から人型に変形するのですが、両形態で変わるだけでなく人型時に長押しすると必殺音が出る凝ったライト&サウンド。変形にも、胸のスイッチを回すと瞬間に腕が変形したり、胴体をスライドさせると連動して顔が現れるといった様々な工夫があります。変形の都合で胴が異様に長いのですが、衣装を直垂風にデザインすることでうまくそれを隠していて、それが他のロボットと異なる個性にもなっています。 これまでのバンダイの剣の玩具と比べるとそれほど小さいわけではないと思いますが、今年はゴッドゲキリュウケンというとても大きな剣の商品が発売されたので、剣の時にとても小さく感じてしまうのが残念なところです。しかし、剣のデザインは鍔から切っ先までを一つの曲線で繋ぐことで、少しでも大きく見せようという努力しており、きれいな形だと思います。 平成18年9月30日トイザらスで購入 <全身> <剣形態> |

スポーンのアクションフィギュアを初めて見たときのようなインパクトを久し振りに感じました。玩具雑誌の写真を見て、発売されても悪役は数が少ないし人気があって買えないのではないかと心配していましたが、それは杞憂でした。

スポーンのアクションフィギュアを初めて見たときのようなインパクトを久し振りに感じました。玩具雑誌の写真を見て、発売されても悪役は数が少ないし人気があって買えないのではないかと心配していましたが、それは杞憂でした。気に入ったのは、衣服から露出した部分が全て蛸の足や蟹の爪など非人間的な部品で構成されているのにシルエットは普通の海賊に見えるという点。特にクトゥルーを想わせる蛸の足が遠目には長いひげになるのが面白い。また表情が人間的なのも部屋に置くのに良いと思います。アクションフィギュアとしては下半身がほとんど塊で片足ということもあり、あまり動かすことはできませんが右手の触手はベンダブルになっていて杖にからませることができます。NECAという聞かない会社の商品ですが衣服にびっしり付いた貝やフジツボの造形を見てもまじめに作った商品だと感じられます。 平成18年6月14日トイザらスで購入 <全身> |

劇中では轟天号のようにカッコよく見えるドリルアングラーですが玩具はギャップが大き過ぎ。肝心のドリルの先が丸いのが致命的なので、ボールペンの先を接着して尖らせました。苦労したのはドリルの先らしいボールペン探し。併せて色も塗り替え。分解してみると思ったよりビスの数が多いのに驚きました。経費を少しでも下げるために減らそうという工夫のあとが見当たりませんでしたが、その分頑丈そうです。

劇中では轟天号のようにカッコよく見えるドリルアングラーですが玩具はギャップが大き過ぎ。肝心のドリルの先が丸いのが致命的なので、ボールペンの先を接着して尖らせました。苦労したのはドリルの先らしいボールペン探し。併せて色も塗り替え。分解してみると思ったよりビスの数が多いのに驚きました。経費を少しでも下げるために減らそうという工夫のあとが見当たりませんでしたが、その分頑丈そうです。二つに分けてもう一度くっつけるという変形と呼べないような簡素な変形も欠点ですが、戦艦形態もロボット形態もそれなりにカッコよく見えるのはドリルのマジックでしょうか。 平成18年3月16日トイザらスで購入 <ロボット形態全身> <ロボット形態頭部アップ> |

普通の自動車が飛行形態に変形するという昔懐かしい感じのする商品。普通の自動車というところが新鮮で、アルファロメオのエンブレムもシールで付いています。また、ボタン一つで瞬間変形するところも気持ちのいい玩具です。

普通の自動車が飛行形態に変形するという昔懐かしい感じのする商品。普通の自動車というところが新鮮で、アルファロメオのエンブレムもシールで付いています。また、ボタン一つで瞬間変形するところも気持ちのいい玩具です。劇中車はサイドに白でダッシュアルファと大きく書いているのですが、それが再現されていないのが不思議だし残念なところです。 平成17年11月18日トイザらス池袋店で購入 <走行形態> <バックビュー> |

怪獣王国日本で生まれ育った私には、銃で撃たれただけで死んでしまうただの大猿であるコングに西洋人がどういう思い入れを持っているのかよく分かりませんが、この商品は玩具としては立派なものです。

怪獣王国日本で生まれ育った私には、銃で撃たれただけで死んでしまうただの大猿であるコングに西洋人がどういう思い入れを持っているのかよく分かりませんが、この商品は玩具としては立派なものです。モーターで動くのは腕の上下運動だけですが、左右同時か交互にかをスイッチで切り替えることでき、前傾姿勢にして腕を地面に付けて左右同時に上下させれば、後足の底に車輪が付いているので前進します。声も一種類出ますが、コングの咆え声だけでなく襲われた人間の声なども一緒に出ます。また、巨大なアクションフィギュアになっていて、ひじや手、指などが動くので、いろいろ遊べます。気になるのは、電動にしたため腕を上げたときの肩のラインが崩れている点。しかし、日本の玩具ではあまり見られない左右非対称の造形は生物感があって良いと思います。 平成17年11月18日モンスター・ジャパンで購入 <全身(2形態)> |

鳥型の召喚モードというアイデアが、この商品の最大の特徴。顔もベムスター似でウルトラ世界の宇宙から来たことを主張しているようです。召喚モードでは鳥のような鳴き声が出るようになっており、マックスギャラクシーが機械とも生き物ともつかない、異星人の不思議な科学の成果であることを想わせます。

鳥型の召喚モードというアイデアが、この商品の最大の特徴。顔もベムスター似でウルトラ世界の宇宙から来たことを主張しているようです。召喚モードでは鳥のような鳴き声が出るようになっており、マックスギャラクシーが機械とも生き物ともつかない、異星人の不思議な科学の成果であることを想わせます。玩具としては、3色10個のLEDを駆使して様々な変化を見せるギミックは楽しめます。必殺カリバーモードへのチェンジが手動なのは安全対策上仕方ないのでしょうね。 平成17年10月29日トイザらスで購入 <必殺カリバーモード> |

エクスプラスの限定ソフビ。プロップの写真と見比べると殻が寸詰まりになっていたり、塗装が劇中のイメージに合ってないなど、気になる点はありますが、リアルなゴーガの商品は少ないので、喜んで買いました。

エクスプラスの限定ソフビ。プロップの写真と見比べると殻が寸詰まりになっていたり、塗装が劇中のイメージに合ってないなど、気になる点はありますが、リアルなゴーガの商品は少ないので、喜んで買いました。色を塗りかえるために「ゴーガの像」を見直しました。出現シーンは夜景ですが、殻が内側から光っていて、外からもライトを当てているので、殻全体が白く見えます。また、胴の部分もナメクジを想わせる模様が確認でき、黒一色でないことは確かです。悩んだ結果、写真の色になりました。目指したのはレーザーディスクの解説書の成田亨の画の色です。下地と仕上げにアサヒペンの夜光塗料のスプレーを使っているので、暗いところでは眼と殻が光ります。 平成17年8月7日トイザらスで購入 <真横から> <正面から> <夜景(成田亨の画の雰囲気)> |

ウルトラマンマックスのメカは80年頃の合金玩具を想起させます。近年のウルトラメカは合体・変形したりするもののリアル志向でしたが、今回は全く逆の方向を向いています。

ウルトラマンマックスのメカは80年頃の合金玩具を想起させます。近年のウルトラメカは合体・変形したりするもののリアル志向でしたが、今回は全く逆の方向を向いています。商品のギミックを説明すると、まず、格納モードから胴体上面の赤いスイッチを押すと左右の翼が展開し、垂直尾翼を手で起こすと通常モードになります。次に機首を左右に分け、後方に回して水平翼に合わせると必殺モード。この時、分かれた機首はギアで左右連動します。変形は一見リアルですが、よく見ると空気取り入れ口も噴射口も着陸脚もない。エンジンブロックに見える部分の内部はおそらく翼の変形機構と武器で満杯であろう。更に必殺技は翼のブレードで怪獣を真っ二つという、純然たるスーパーメカです。 窓枠が塗り分けられてないのはさすがに気になったので、自分で塗っています。 平成17年7月29日ジャスコで購入 <格納モード> <必殺モード> |

映画を見て最も気に入ったキャラクターです。エイリアンとドロイドの融合体という意味不明の事前情報があり、気になるキャラクターでしたが、4本のビームセイバーを構えるこけおどしから始まるオビワンとの戦いは楽しませてもらいました。

映画を見て最も気に入ったキャラクターです。エイリアンとドロイドの融合体という意味不明の事前情報があり、気になるキャラクターでしたが、4本のビームセイバーを構えるこけおどしから始まるオビワンとの戦いは楽しませてもらいました。商品もベーシックサイズでは単体がスニークプレビュー、ベーシック(4ライトセイバーアタック)、DX(シークレットライトセイバーアタック)、エクスプローディングの4種とホイール・バイク搭乗のものの計5種が発売されており、主役のダースベイダーに次ぐ豊富さです。しかも機械仕掛けのキャラクターらしくギミックの付いたものが多いのもうれしいところです。 これからどれかを買おうとしている人には、塗装は劇中よりも黒っぽいですが、最高の見せ場だった4本のビームサーベルを起動させるシーンを再現できること。完全ではないにしろ正面から見るだけだと2本腕の状態でも飾れ、マントの着脱により劇中の様々なシーンも再現できることから、やはりDXをおすすめします。 平成17年7月18日記 <各商品のレビュー> |

G2ミサイルタンクメガトロンの一部改修ですが、ロボットモード時にコンボイからメガトロンに変身するという驚愕のギミックに惚れました。機構的にではなく、設定の上での驚きなのですが、同じキャラクターが歴史を超えて延々戦い続けるトランスフォーマーならではの小技です。

G2ミサイルタンクメガトロンの一部改修ですが、ロボットモード時にコンボイからメガトロンに変身するという驚愕のギミックに惚れました。機構的にではなく、設定の上での驚きなのですが、同じキャラクターが歴史を超えて延々戦い続けるトランスフォーマーならではの小技です。平成17年5月26日トイザらスで購入 <各モード> |

ハムナプトラのフィギュアにも似たギミックの物がありましたが、両袖にLEDが入っていて青く光るところが進化。

ハムナプトラのフィギュアにも似たギミックの物がありましたが、両袖にLEDが入っていて青く光るところが進化。セイバーを持った手首も付いており、DXフィギュアの名に恥じない商品です。ギミック上仕方ないのですが、シディアスの状態で飾れないのが残念。 平成17年5月26日トイザらスで購入 <全身> |

エクスプラスのトイザらス限定ソフビ。赤い部分のソフビの質感がどうしても気になったので、クリアをスプレーしました。今度は銀色部の艶が出過ぎましたが、これで飾る気になれました。

エクスプラスのトイザらス限定ソフビ。赤い部分のソフビの質感がどうしても気になったので、クリアをスプレーしました。今度は銀色部の艶が出過ぎましたが、これで飾る気になれました。外形は私が初めてウルトラマンの写真を見たときの印象に近く、最上級の商品だと思います。モノクロ版だと気にならなかったのでしょうが、素材のソフビに全く艶がないのがとても残念でした。 平成17年4月29日トイザらスで購入 <全身> <スプレー前> |

アメコミキャラクターのフィギュアは、たまにこういう、キャラクターの特徴を活かした一発芸的なギミックの商品があるので眼が離せません。特に、悪役は入荷数も少ないことが多いので一期一会です。

アメコミキャラクターのフィギュアは、たまにこういう、キャラクターの特徴を活かした一発芸的なギミックの商品があるので眼が離せません。特に、悪役は入荷数も少ないことが多いので一期一会です。ミステリオはパチンコ玉のような光沢のある丸い頭のイメージしかありませんでしたが、背中のボタンを押すと頭部ドーム内部にLEDが点灯して内側の顔が透けて見える、しかもボタンを押す毎にダダのように配置された三面が回転して変身するというギミック付きだったので驚きました。 スパイダーマンの悪役では、ベノムやカーネイジは好きなのですが、コミック版のグリーンゴブリンやドクターオクトパスは不細工で、映画でリデザインされなければ玩具を買うことはなかっただろうと思っていますが、この不細工なミステリオを姿はそのままで魅力ある商品に生まれ変わらせた根性は賞賛に値します。 平成17年5月2日トイザらスで購入 <全身> |

完全変形に近いのに、手首だけは取り外さなければ円盤型にならないのが非常に残念。これは、手首を小さくし、ランドセル両脇のノズル内側を削って、手首を外さなくても変形できるようにしています。

完全変形に近いのに、手首だけは取り外さなければ円盤型にならないのが非常に残念。これは、手首を小さくし、ランドセル両脇のノズル内側を削って、手首を外さなくても変形できるようにしています。円盤型になるために腕や足の伸縮、頭部の開閉、ランドセル両脇のノズルの移動など、各部の細かな変形が必要な、いかにも玩具化を考えてないデザインにもかかわらず、ごまかさずに立体化し、しかもモビルスーツ時には、腰のひねりなど、フルアクション可能、円盤時には各部にストッパーがあり、かっちりと円盤型が保持されるという、非常に力の入った商品です。 平成17年4月23日トイザらスで購入 <円盤型> <小型化した手首> |

ハピネットのオリジナル商品。動物のおもちゃのシリーズといえば一体整形の小さなものをよく見掛けますが、ソフビなので大きくて軽いのがこのシリーズの長所です。統一スケールでないので並べて遊びにくいのが残念。

ハピネットのオリジナル商品。動物のおもちゃのシリーズといえば一体整形の小さなものをよく見掛けますが、ソフビなので大きくて軽いのがこのシリーズの長所です。統一スケールでないので並べて遊びにくいのが残念。このカバは口が開くというギミック付きなので買いました。怪獣ソフビは大抵、体表が凸凹していて塗装が剥げにくいのですが、これはすべすべしているためか店頭で他の商品と擦れて剥げている物しか見つかりませんでした。せっかく塗り直すので、大英博物館にあるエジプトの青いカバにしてみました。 「カバは水中で生活するため鼻の穴と眼と耳が一直線に並んでいる」ということが実感できるおもちゃです。 平成17年4月10日トイザらスで購入 |

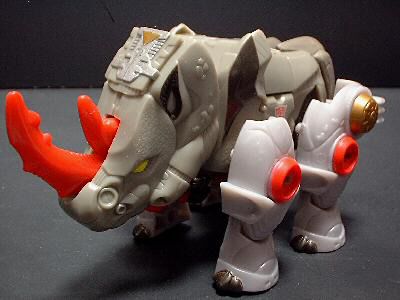

ほとんどサイの姿のままでロボットモードになる強引さが魅力。岩石ロボを想わせる、角ばった塊の表面に浅くディテールを彫り込んだ雑な外観ですが、左右非対称(ロボットの右側がサイの頭側、左側がサイの尻尾側)の部品が回転して左右対称のロボットの頭部が現れたり、回転可動する右腕に胴まで貫通した長い武器が仕込まれているなど、部品数の少なさの割りに工夫の見られるおもちゃです。

ほとんどサイの姿のままでロボットモードになる強引さが魅力。岩石ロボを想わせる、角ばった塊の表面に浅くディテールを彫り込んだ雑な外観ですが、左右非対称(ロボットの右側がサイの頭側、左側がサイの尻尾側)の部品が回転して左右対称のロボットの頭部が現れたり、回転可動する右腕に胴まで貫通した長い武器が仕込まれているなど、部品数の少なさの割りに工夫の見られるおもちゃです。ロボットの頭部上面の後ろ半分が塗装されてないので、顔がとってつけたようで印象を悪くしてますが、そこを赤く塗ると頭部全体に一体感が出て、人型のロボットらしくなります。 平成17年4月21日トイザらスで購入 <ロボットモード(イグニッション)> |

外見はロボットなのに「将軍」でライトセーバーを何本も持っているという謎のキャラクター。スニークプレビューに続いて第1弾として発売されたフィギュアのなかでは最も活躍の期待できるキャラクターだと信じて購入しました。

外見はロボットなのに「将軍」でライトセーバーを何本も持っているという謎のキャラクター。スニークプレビューに続いて第1弾として発売されたフィギュアのなかでは最も活躍の期待できるキャラクターだと信じて購入しました。バトルドロイドの親分的なデザインだと思っていましたが、マントに入った紋章を見て、角の生えた長い骸骨風の仮面といい、元ネタは永野護のミラージュナイトではないかと思い始めました。 商品は、腕がそれぞれ2つに割れて4本腕になるギミックがあり、ライトセーバーも4本付いていますが、指が細く、持たせても支えられません。また、間接が緩めだったので膝と足首を瞬間接着剤で固定。眼の上の矢印もモールドのみなので墨入れしています。 平成17年4月2日トイザらスで購入 <4本腕> <後姿> <全身> |

ジャスティライザーの幻星合神セットは、マンネリ化した最近のバンダイの合体ロボにはないパワーが感じられて、合体前後双方の体型が崩れていたり関節の造りが大雑把だったりという欠点はあっても、楽しめる玩具だと思っています。

ジャスティライザーの幻星合神セットは、マンネリ化した最近のバンダイの合体ロボにはないパワーが感じられて、合体前後双方の体型が崩れていたり関節の造りが大雑把だったりという欠点はあっても、楽しめる玩具だと思っています。しかし、唯一残念に思われるのが、ライゼロスの飛行形態ができないこと。そこで、首の部品を削るだけで、どこまで上を向くか試してみました。 平成16年11月18日トイザらスで購入 |

エクスプラスのトイザらス限定ソフビ。一度バラバラになった岩が再び集まって生まれるという設定によって、塊のまま動けそうにない岩石怪獣を怪獣らしいものにした、苦労がうかがわれるデザインです。商品にはデザイン画にある鞭のような尻尾が付いていますが、実際の撮影用ぬいぐるみではどうだったのでしょうか。背中の急所は、劇中では発光しながら鼓動する印象深いものなのですが、控えめな造形と塗装になっています。置き方だけで、四足と二足のどちらの状態にもなるのがうれしいところ。また、塗装は凝っていて、ぼかしや重ね塗り、赤い瞳だけ光沢のある塗料を使うといった手間をかけて、表現が難しかったであろう岩石怪獣らしさを出しています。

エクスプラスのトイザらス限定ソフビ。一度バラバラになった岩が再び集まって生まれるという設定によって、塊のまま動けそうにない岩石怪獣を怪獣らしいものにした、苦労がうかがわれるデザインです。商品にはデザイン画にある鞭のような尻尾が付いていますが、実際の撮影用ぬいぐるみではどうだったのでしょうか。背中の急所は、劇中では発光しながら鼓動する印象深いものなのですが、控えめな造形と塗装になっています。置き方だけで、四足と二足のどちらの状態にもなるのがうれしいところ。また、塗装は凝っていて、ぼかしや重ね塗り、赤い瞳だけ光沢のある塗料を使うといった手間をかけて、表現が難しかったであろう岩石怪獣らしさを出しています。樹海の王者タケルの人形が付いており、悪い出来ではないのですが、それをくっつけるためにゴルゴス本体に四角い穴が開いているのが、おまけのために本体に傷を付けているようで不満。私は穴はパテで埋めました。 平成17年2月19日トイザらスで購入 |

◆ウルトラマンエックスのウルトライザー。

◆ウルトラマンエックスのウルトライザー。コンセプトはマルス133でしょうか?デザインの安直さが笑えます(6月28日記) |

|

ご感想、ご意見はこちらから |